-L'eau et le château d'eau.

L'eau à Dunkerque 59 (année 2005)-L'eau qui alimente les 220 000 habitants du Dunkerquois. provient du territoire Audomarois, dans les collines

de l'Artois (bassin versant Nord Audomarois), à 40 kilomètres de Dunkerque.

provient du territoire Audomarois, dans les collines

de l'Artois (bassin versant Nord Audomarois), à 40 kilomètres de Dunkerque.

C'est la seule source d'alimentation en eau potable pour le bassin Dunkerquois.

La région Dunkerquoise puise son eau dans la nappe phréatique de Houlle-Moulle.

Lorsque les précipitations sont durablement

insuffisantes, il devient nécessaire de soutenir

le niveau de l’eau souterraine par une réalimentation artificielle. A cet effet,

la Collectivité a mis en service une usine de rechargement de la nappe, qui

pompe l’eau de la rivière Houlle en période de sécheresse et réalimente la

nappe phréatique. dispositif permet d’alimenter en permanence le

territoire avec une eau de qualité homogène.

-Plus de 220 000 habitants sont desservis en eau sur le Dunkerquois,

-On dénombre environ 90 000 abonnés dont 84 000 foyers et13 réservoirs

permettent de stocker 30 500 m3,

-Le Dunkerquois est sillonné par

plus de 1 458 km de canalisations.

L’eau est prélevée dans la nappe phréatique à l’aide de 15 forages exploités par le

service de l'eau du Dunkerquois, délégataire de la Collectivité.

De la nappe phréatique de Houlle-Moulle,

l’eau transite par les châteaux d’eau de l’agglomération avant d’atteindre les robinets. Afin de garantir la qualité de

l’eau, des analyses sont effectuées de manière régulière, tout au long de

l’année par le service de l'eau du Dunkerquois et l’Agence Régionale de Santé.

-****Source du texte ci-dessus:

www.leaududunkerquois.fr/index.php?menu=11&page=page&pageID=7

Vous vous posez des questions sur la qualité de l'eau? clic ici :

www.leaududunkerquois.fr/index.phpmenu=10&page=page&pageID=11

- Depuis plus d’un siècle,

la nappe phréatique de la craie des collines de l’Artois

constitue la source d’alimentation en

eau potable de l’agglomération dunkerquoise.

Depuis plus d’un siècle,

la nappe phréatique de la craie des collines de l’Artois

constitue la source d’alimentation en

eau potable de l’agglomération dunkerquoise.

Cette eau d’excellente qualité est puisée à l’aide de 15 forages, situés sur

le site de Houlle-Moulle, et peut ainsi être distribuée à plus de 225 000

habitants du Dunkerquois. Une fois utilisées, ces eaux sont acheminées jusqu’aux

stations d’épuration, et repartent pour un nouveau cycle.

-L’usine de ré-alimentation de la nappe phréatique de Moulle

est une des solutions en cas de pénurie d’eau. En effet, lorsque la pluie ne permet plus d’alimenter

suffisamment les nappes phréatiques, l’usine de Moulle capte l’eau de la

rivière, un affluent de l’Aa, la traite puis la réintroduit dans la nappe. Cette

usine, construite en 1971, a une capacité de traitement de 2100 m3/h.

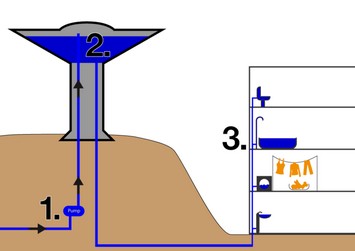

Le château d'eau est un réservoir surélevé. qui exploite une force naturelle simple.

-Cette force c'est la gravité, c'est un principe physique très simple, celui des vases communicants.

Sa capacité va de quelques centaines de mètres cubes d’eau à plusieurs milliers.

Placé sur un point haut du territoire ou alors sa hauteur devra être plus haute

que le plus haut des immeubles alimentés par lui, il est capable, sans

intervention, de fournir le liquide qu’il contient à tout robinet situé à

une altitude inférieure à lui, même à plusieurs kilomètres grâce à la seule

action de la pesanteur. (vases communicants. voir plus bas)

://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation?//fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation="

-Le château d'eau est le symbole de

civilisations avancées sur le plan technique, mais aussi celui de

l'organisation. Ainsi, « toutes les grandes civilisations s'y sont frottées. En

100 ap. J.-C., Rome compte 19 aqueducs, 250 châteaux d'eau et 1352 fontaines »1

qui apportent l'eau courante à la ville.

-Ce besoin vital d'alimenter les villes en eau potable est "domestiqué"

dans les pays développés. C'est devenu un confort indispensable dans la vie de

tous les jours. L’homme a créé de nombreux objets techniques pour posséder

l’eau à domicile et pour améliorer son confort. Ces objets techniques ont changé

avec le temps, même si leur usage est resté globalement identique.

-L'entreposage de l'eau dans un réservoir tampon et de réserve entre le débit

demandé par les abonnés et le débit fourni par la station de pompage permet

ainsi d'éviter de démarrer trop souvent les pompes et de les protéger. Une telle

réserve permet également de faire face aux demandes exceptionnelles en cas

d'incendie.

*****Source

de Monique Chabaud. «Quand l’eau n’était pas «courante»». RevuQuart Monde, N°180

-Quand les villages étaient au bord des rivières ou des sources, les femmes y faisaient leur lessive

. Le lavoir ne fera son apparition qu’au début du 19e siècle et sera utilisé

jusque vers 1950. que d’engelures, de maux de reins et de rhumatismes ont

attrapés nos « Grands Mères » à plonger leur linge dans ces eaux froides, par

tous les temps. Et combien de millions de femmes vivent encore ainsi sur notre planète ?

-Quand les villages étaient au bord des rivières ou des sources, les femmes y faisaient leur lessive

. Le lavoir ne fera son apparition qu’au début du 19e siècle et sera utilisé

jusque vers 1950. que d’engelures, de maux de reins et de rhumatismes ont

attrapés nos « Grands Mères » à plonger leur linge dans ces eaux froides, par

tous les temps. Et combien de millions de femmes vivent encore ainsi sur notre planète ?

- Puits,

- Puits, aqueducs et fontaines : alimentés en eau les villes du nord de la France aux- x et xiiie siècles.

aqueducs et fontaines : alimentés en eau les villes du nord de la France aux- x et xiiie siècles.

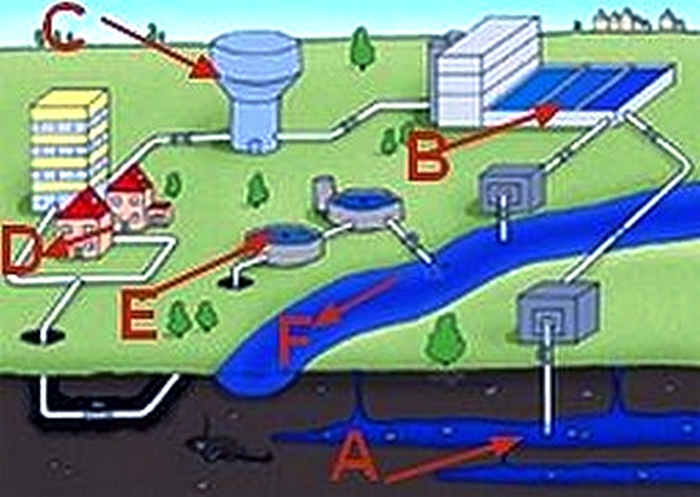

-Circuit de l'eau, de la source à la station de traitement d'eau (pour devenir potable) Puis alimentation en eau du château d'eau des habitations et retour à terre en passant par la station dépuration des eau usées.

-Principe des vases communicants.-

L'eau contenue dans la bouteille d'eau 2 n'ira jamais plus haut que celui de la bouteille 1) est rempli a l'aide d'une pompe par de l'eau provenant d'une source au d'une

nappe d'eau souterraine ou autre. (ici en 1))

cette pompe maintien toujours le

niveau d'eau dans la cuve au maxi. c'est donc aussi une réserve d'eau en cas de travaux, d'incendie

ou autre. L'eau de la cuve est poussée simplement par la force gravitationnelle (par sa masse importante) vers les

cette pompe maintien toujours le

niveau d'eau dans la cuve au maxi. c'est donc aussi une réserve d'eau en cas de travaux, d'incendie

ou autre. L'eau de la cuve est poussée simplement par la force gravitationnelle (par sa masse importante) vers les

habitations du niveau plus bas que la cuve ( ici en 2)

a gravitation est l'interaction qui régit l'attraction mutuelle des corps sous l'effet de leur masse.

habitations du niveau plus bas que la cuve ( ici en 2)

a gravitation est l'interaction qui régit l'attraction mutuelle des corps sous l'effet de leur masse.

-La production d'eau destinée à

la consommation humaine est assurée par 26 680 unités publiques de distribution

(UDI), qui sont alimentées par 36 581 captages (captages privés exclus). Au

niveau national, 95% des captages sont alimentés par des eaux souterraines

(puits, forages ou sources), et 5 % par des eaux superficielles.

-La situation en France-

- La France possède une ressource en eau

relativement abondante.potentiel mobilisable, sans affecter le capital,

nommé bilan inter-annuel , est estimé en moyenne à 190 milliards de m3 par an. Il faut distinguer cependant les ressources de surface (cours d'eau et lac) des

nappes phréatiques (nappes profondes ou alluviales) **source:septiemecontinent.com/pedagogie

affecter le capital,

nommé bilan inter-annuel , est estimé en moyenne à 190 milliards de m3 par an. Il faut distinguer cependant les ressources de surface (cours d'eau et lac) des

nappes phréatiques (nappes profondes ou alluviales) **source:septiemecontinent.com/pedagogie

-La ressource phréatique.

Le BRGM a répertorié en France environ 450 aquifères dont 200 aquifères régionaux de taille variée (100 à 100 000 km2) à ressource exploitable : 25 nappes captives et 175 nappes libres.

-La ressource de surface:

La longueur cumulée des cours d'eau français

est de 525 000 km dont les trois-quarts représentent de très

petites antennes.

La longueur cumulée des cours d'eau français

est de 525 000 km dont les trois-quarts représentent de très

petites antennes.

-Le territoire compterait environ 26 300 plans d'eau

permanents avec une superficie supérieure à 1 ha, dont 400 seraient supérieurs à 50 ha, et 200 dépasseraient les 100 ha et 2 000 milliards de m3 d'eau dont

environ 100 milliards de m3 s'écoulent annuellement vers les cours d'eau, 540

étant créés par les grands barrages.

-Les prélèvements d'eau en France:

Prélèvements sur les nappes souterraines

Environ 7 milliards de m3 sont

puisés dans les nappes d'eau souterraine (pour les nappes libres telles que

celle d'Alsace les volumes soutirés sont de 50%, de 90% pour la Plaine de Lyon,

et de 50 à 70% pour la nappe de Beauce), dont 50 % pour l'eau potable couvrant :

Environ 7 milliards de m3 sont

puisés dans les nappes d'eau souterraine (pour les nappes libres telles que

celle d'Alsace les volumes soutirés sont de 50%, de 90% pour la Plaine de Lyon,

et de 50 à 70% pour la nappe de Beauce), dont 50 % pour l'eau potable couvrant :

- Actuellement env. 7 milliards de m3/an sont puisés dans les nappes d'eau souterraine avec la répartition suivante :

-- 59% pour les besoins

domestiques,

-- 18% pour les besoins agricoles,

-- 23% pour les besoins

industriels, (non compris les centrales nucléaires).

-Les quantités totales réellement consommées,

c'est-à-dire des volumes non restituées aux

ressources après usages d'où ils ont été extraits, peuvent être évaluées à 4 milliards de m3.

c'est-à-dire des volumes non restituées aux

ressources après usages d'où ils ont été extraits, peuvent être évaluées à 4 milliards de m3.

-Les prélèvements

totaux (eau douce uniquement, souterraine + superficielle)

-Les eaux souterraines n'existent qu'à travers les vides des roches : petits

espaces entre grains, porosité de la matière, fissures. C'est en saturant ces

vides qui communiquent entre eux qu'elle constitue des nappes et peut s'écouler

lentement. -Les volumes peuvent être énormes : si traditionnellement on parle de

flux pour l'eau des rivières, on parle de stock pour les nappes dont le

renouvellement est lent et partiel : 5% par an en moyenne.

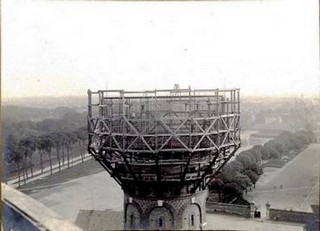

***image: Pompes de remplissage (au dessus)

-Durant l’Antiquité, le château d’eau était un symbole de puissance au niveau technique. En

100 Ap. J.-C., Rome comptait 19 aqueducs, 250 châteaux d’eau et 1352 fontaines…

- Ensuite,

le principe de réservoir fut boudé dans l’Europe entière.

-Les châteaux d’eau ne

refirent leur apparition qu’au 19ème. Pourquoi? Parce que les chemins de fer

sont en plein essor et qu’ils consomment… de la vapeur, par conséquent de l’eau!

A notre époque (xx siècle) l’existence des châteaux d’eau est remise à l'étude.

Les améliorations techniques de mise sous pression des canalisations d’eau

permettent de se passer souvent des châteaux d'eau. L’esthétique : Les

défenseurs de l’environnement et du paysage ne peuvent plus «voir» les tours et

autres colonnes d’eau. Le budget : Au niveau financier et construction, ces

ouvrages demandent un certain investissement.

-Traitement des eaux usées:

-La Communauté Urbaine

de Dunkerque possède quant à elle la compétence d’assainissement des eaux usées.

Elle gère et entretient un réseau de 1 000 km de canalisations et 101 stations de pompage.

-Ce réseau collecte les eaux pluviales et les eaux usées rejetées par les

habitants pour les envoyer, via 162 postes de relèvement, vers l’une des 8

stations d’épuration exploitées par le service de l'eau du Dunkerquois que

compte le territoire communautaire : à Bray-Dunes, Coudekerque-Branche,

Dunkerque, Grande-Synthe, Loon-Plage, Gravelines, Bourbourg, Saint-Georges-sur-l’Aa.

-Pour atteindre le « zéro nuisance », la Communauté urbaine de Dunkerque investit

régulièrement dans l’entretien et la rénovation des stations d’épuration.

-La station de Coudekerque-Branche, capable de traiter 42 000 m3 par jour et qui se

veut de Haute Qualité Environnementale est entrée en service début 2009.

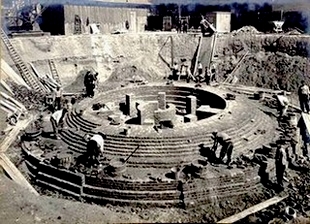

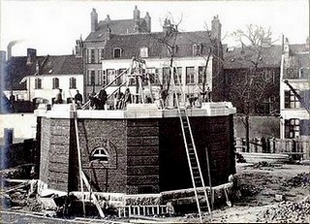

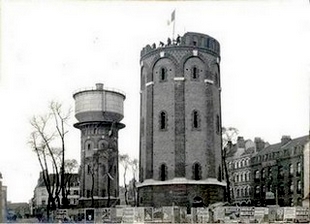

- Construction Château d'eau à Dunkerque centre de 1911 à 1912

1500m3. **Source photos ici: De la page FB: Dunkerque et

environs début et milieu du XXe siècle.